W造(木造)は軽量で加工がしやすい木材を使用するため、コストを抑えやすく、デザインの自由度も高いことが特徴です。一方で、RC造(鉄筋コンクリート造)やSRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)といった他の構造形式と比較すると、耐久性や耐火性において異なる特性があります。本コラムでは、木造の基本的な特徴をはじめ、RC造やSRC造との違いや、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく解説します。

W造(木造)とは?

W造は木造の略で、Wは木材(Wood)を意味します。柱や梁などの主な骨組みを木材で構成した建築構造です。主に低層住宅や小規模な建築物に適しており、環境に優しく、コストを抑えられる点が特徴です。

木材は自然素材であり、吸湿性や通気性に優れているため、特に湿度の高い日本の気候に適していることから、一戸建て住宅の9割が木造住宅になります。デザイン面では柔軟な設計が可能で、リフォームやリノベーションにも向いています。建設費用や工期が短縮できることも魅力で、多くの住宅や小規模な店舗などで採用されています。

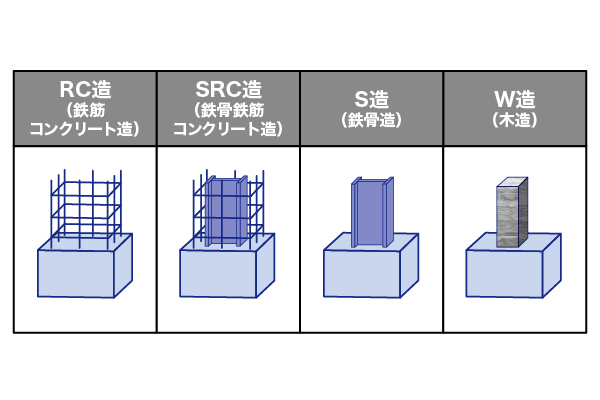

RC造・SRC造・S造との違いとは?特徴と項目別に違いを解説

W造以外にも、RC造やSRC造、S造といった建築構造があります。

それぞれの特徴について、以下の表にまとめました。

W造(木造)

| W造は木造の略で、Wは木材(Wood)を意味します。柱や梁などの主な骨組みを木材で構成した建築構造です。主に低層住宅や小規模な建築物に使用され、環境に優しい点やコストの低さが特徴です。 |

RC造(鉄筋コンクリート造)

| RC造とは、Reinforced Concreteの略で、日本語だと鉄筋コンクリート造と言います。その名の通り「鉄筋によって補強されたコンクリート」を意味し、鉄筋とコンクリートを組み合わせた建築構造です。コンクリートは圧縮に強いが引張に弱い、鉄筋は圧縮に弱いが引張に強いため、コンクリートが圧縮強度を担い、強固で耐震性に優れた建物を実現します。主に中高層マンションや公共施設に使用されることが多いです。 |

SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)

| SRC造とは、Steel Reinforced Concreteの略で、日本語だと鉄骨鉄筋コンクリート造と言います。その名の通り「鉄骨と鉄筋によって補強されたコンクリート」を意味し、鉄骨と鉄筋コンクリートを組み合わせた建築構造です。鉄骨が引張強度を担い、鉄筋コンクリートが圧縮強度を支えるため、非常に高い耐震性と強度を持つ建物を実現します。主に高層ビルや大規模な商業施設に使用されることが多いです。 |

S造(鉄骨造)

| S造は鉄骨造の略で、Sは鉄(Steel)を意味します。柱や梁などの主な骨組みを鉄骨で構成した建築構造です。鉄骨は軽量かつ強度が高いため、工期が短く、設計の自由度が高い点が魅力です。商業施設やオフィスビルなどに多く採用されています。 |

それぞれの建築構造について、防音性、耐火性、耐震性、コストの比較も表にしましたので、ぜひ参考にしてください。

| 項目 | W造 | RC造 | SRC造 | S造 |

|---|---|---|---|---|

| 防音性 | △ | ◎ | ◎ | △ |

| 耐火性 | △ | ◎ | ◎ | ◯ |

| 耐震性 | △ | ◎ | ◎ | ◯ |

| コスト | ◎ | ◯ | △ | ◯ |

W造はコストが最も抑えられ、工期も短いですが、耐火性や耐震性が劣る点がデメリットです。

RC造は耐震性、耐火性に優れ、コスト面でもバランスが取れています。SRC造は鉄骨と鉄筋コンクリートを組み合わせており、高い耐震性と強度を誇り、高層建築に最適です。S造は軽量で工期が短く、設計の自由度が高いものの、耐火性や耐震性はRC造やSRC造には及びません。

それぞれの建築構造にはメリット・デメリットが存在します。RC造やSRC造、S造についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

【関連記事】RC造(鉄筋コンクリート造)とは?S造・SRC造との違いやメリット・デメリットを解説

【関連記事】SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造 )とは?メリット・デメリットや耐用年数を解説

【関連記事】S造(鉄骨造)とは?RC造・SRC造との違いやメリット・デメリットを解説

W造(木造)の工法の種類

W造には主に以下の2種類の工法があります。それぞれの工法は特徴的な方法で木材を使用し、構造の強度やデザインの自由度を決定します。

| 工法名 | 特徴 | 利点 |

|---|---|---|

木造軸組工法

| 柱と梁で構成された骨組みに筋交いを加えて補強する方法。間取りやデザインの自由度が高い。 | ・横からの力(風や地震)に強い耐性 ・間取りの自由度が高い ・開口部を大きく取れる |

| 木造枠組壁工法 (ツーバイフォー工法)

| 縦2インチ×横4インチの規格角材を使用し、壁全体で建物を支える面構造を採用する方法。 | ・耐震性が高い ・工期が短縮可能 ・部材の品質が均一 ・気密性・断熱性が高く冷暖房効率が良い |

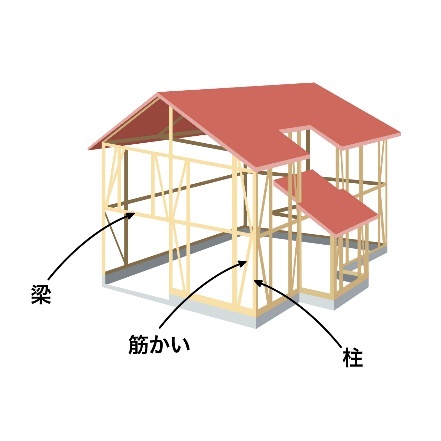

木造軸組工法

木造軸組工法は在来工法とも呼ばれ、柱と梁で構成された骨組みに、柱と柱の間に斜めに木材(筋交い)を組み合わせて補強する方法です。筋交いによって、横からの力(風や地震)に対して強い耐性を持たせることができるため、強度が確保されています。また、間取りやデザインの自由度も高いため、細かいカスタマイズが可能であり、伝統的な日本家屋でもよく使われています。

2×4(ツーバイフォー)工法

2×4工法は、名前の通り、縦2インチ×横4インチ(約5×10cm)の規格角材を主に使用して壁を構築する方法です。この工法は、壁全体で建物を支える「面構造」を特徴としており、壁自体が構造の強度を担うため、耐震性が高く、地震の影響を受けにくい特徴があります。2×4工法は、工期が短縮されることやより精密に製作された部材を用いるため、品質の均一性が高い点も利点です。また、気密性が高く、断熱性にも優れており、冷暖房効率が良いとされています。

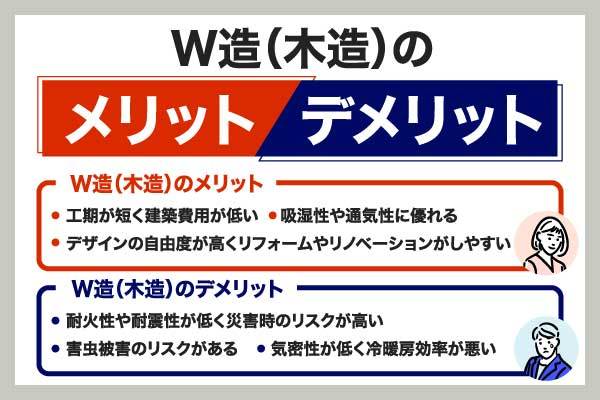

W造(木造)のメリット

W造は木材を使用して骨組みを構成するため、以下のようなメリットが存在します。

- 工期が短く建築費用が低い

- 吸湿性や通気性に優れる

- デザインの自由度が高くリフォームやリノベーションがしやすい

工期が短く建築費用が低い

W造は、使用する材料が木材中心であり比較的工程がシンプルです。特に2×4工法では規格化された部材を使用するため、作業効率が向上し、工期が短縮されます。そのため、人件費を抑えることが可能です。また、木材自体も安価であるため、建築費用も抑えられ、コストパフォーマンスが高くなります。

RC造やSRC造は、工程が複雑な上に乾燥や固化の時間が必要なため、工期が延び、結果的に費用も高くなります。S造はRC造やSRC造と比較して工期が短いものの、W造ほど短くありません。

吸湿性や通気性に優れる

木材は自然素材であるため、湿度を調整する機能を持っており、室内の湿度を快適に保つことができます。特に日本の湿気の多い気候に適しており、湿気を吸収したり放出したりすることで、結露やカビの発生を防ぎます。

また、通気性については、北米で生まれた工法である2×4工法は木造軸組工法と比べ高気密・高断熱で特に寒冷地での建築に向いている一方、木造軸組工法は通気性が高く高温多湿な一般的な日本の気候に適しているとされています。これらの特長が、気候等に応じた快適で健康的な住空間につながっています。

対して、RC造やSRC造はコンクリートや鉄骨が多く使用されており、通気性が低く、湿気のこもりやすい傾向があります。そのため湿度管理には注意が必要です。また、S造もRC造やSRC造ほど通気性は悪くありませんが、湿気の管理が難しいことがあります。

デザインの自由度が高くリフォームやリノベーションがしやすい

W造に使用される木材は比較的加工が容易で、複雑な形状や曲線を再現することができるため、独自のデザインや個性的な外観を持つ建物を作りやすいです。加えて、木造の構造は柔軟性があり、間取りやレイアウトを変更するリフォームやリノベーションがしやすい特徴もあります。

一般的に、RC造やSRC造、S造の建物は構造が固定されているため、大規模な改築が難しいことがありますが、W造は比較的簡単に手を加えることができ、将来的な変更にも対応しやすいです。ライフスタイルやニーズに合わせて建物を柔軟に変えることが可能です。

W造(木造)のデメリット

木材は天然の素材であり、気密性が低いという性質を持っています。そのため、W造には以下のようなデメリットが存在します。

- 耐火性や耐震性が低く災害時のリスクが高い

- 害虫被害のリスクがある

- 気密性が低く冷暖房効率が悪い

耐火性や耐震性が低く災害時のリスクが高い

W造は天然素材である木材を使用しているため、火災や地震に対して比較的弱いというデメリットがあります。特に木材は燃えやすいという特性上、火災が発生すると大きな被害を受ける可能性があります。また、耐震性についても、木材は鉄筋コンクリートや鉄骨に比べて耐久性が低く、地震時に建物が壊れやすくなります。

一方でRC造やSRC造は耐火性や耐震性が高いため、災害時のリスクが大幅に減少します。S造もRC造やSRC造には及びませんが、比較的耐震性があり、耐火性を高めるために耐火塗装が施されることが一般的です。

とはいえ、近年のW造は高い耐震性能を備えており、特にSE構法(木造ラーメン構造)の採用により耐震性が大幅に向上しています。耐火性についても、適切な防火処理や耐火構造の採用により、従来のW造よりも高い安全性を確保できるようになっています。

害虫被害のリスクがある

W造では木材が使用されているため、シロアリなどの害虫による被害を受けるリスクがあります。シロアリが木材を食べることで、建物が徐々に劣化し、最悪の場合、耐久性が損なわれて建物が倒壊する危険性もあります。

他の建築構造では、鉄骨やコンクリートが使用されており、害虫の影響を受けることはありません。害虫による劣化の心配が少なく、長期的なメンテナンスの手間も軽減されます。ただし、W造では適切な防虫処理を施したり、防蟻・防腐処理された無垢材を使用したりすることでこのリスクをある程度抑えることが可能です。

シロアリなど害虫被害のリスクについてより詳しく知りたい方はこちらのセミナー動画もご視聴ください。

【関連記事】【会員限定動画】中古アパート投資で絶対に確認すべき建物劣化や施工不良の見極め方!

気密性が低く冷暖房効率が悪い

W造は気密性が低く、外気温が室内に影響を及ぼしやすいという欠点があります。そのため、冷暖房効率が悪く光熱費が高くなる可能性があります。S造は外気温の影響を受けやすい特性を持つ鉄骨を使用しており、気密性の面ではW造より劣ります。

一方で、RC造やSRC造はコンクリートが使用されており、気密性が高いため、外気の影響を受けにくく、冷暖房効率が優れています。

W造(木造)の法定耐用年数は22年

法定耐用年数とは、減価償却などの計算に用いることを目的として、国税庁により定められた耐用年数のことをいいます。

W造の法定耐用年数は、住宅用で20年~22年、事務所用で22年~24年と定められています。これは木造建築物が建築後に経済的に使用できる期間として法的に認められた期間です。

他の構造でも比較してみると、RC造は住宅用であれば法定耐用年数は47年、事務所用であれば50年と耐用年数が比較的長いです。また、SRC造の耐用年数はRC造と同様になります。 S造は骨格材の強度やコストに違いがあるため、厚さに比例して耐用年数も長くなる特徴があります。例えば、軽量鉄骨造は住宅用で27年、事務所用で30年、重量鉄骨造は住宅用で34年、事務所用で38年になります。

このような法定耐用年数は、金融機関が融資の可否や条件を判断する際にも重要な要素となるので、理解しておきましょう。

しかし、この法定耐用年数は建物の実際の寿命を示すものではありません。あくまでも税務上の計算に用いられる数値であり、適切なメンテナンスを行えば、建物はこの年数をはるかに超えて使用することも可能になります。

W造(木造)の寿命(物理的耐用年数)

W造の物理的耐用年数は、一般的に40〜50年程度とされていますが、適切な保守・修繕を行えば50年以上、場合によっては100年以上の寿命を持つことができます。近年のW造は高断熱・高気密・高耐震性能を備えており、SE構法(木造ラーメン構造)の採用により耐震性が大幅に向上しています。

また、防蟻・防腐処理された無垢材の使用やW断熱工法の採用により、耐久性と快適性が向上しています。適切なメンテナンスを行えば、法定耐用年数を大きく経過しても使用することが可能です。

| manabu不動産投資に会員登録することで、下の3つの特典を受け取ることができます。 ① ウェビナー案内メールが届く ② オススメコラムのお知らせが届く ③ クリップしてまとめ読みができる |

- コラムに関する注意事項 -

本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。

当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づきますが、その正確性や確実性を保証するものではありません。

外部執筆者の方に本コラムを執筆いただいていますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。