客付けとは、不動産取引において売買の買主や、賃貸の借主を探すことをいいます。客付けは自力で行うことも可能ですが、専門的な知識や経験、ネットワークが求められることから、不動産仲介会社に委託することが一般的です。

本コラムでは、客付けの意味や元付けとの違い、仲介手数料の相場や、早期成約に繋げるためのポイントを詳しく解説します。

客付けとは|不動産の買主・借主を探すこと

客付け(きゃくづけ)とは、不動産取引において、売買であれば買主(購入希望者)、賃貸であれば借主(入居希望者)を探すプロセスのこと、またはその業務を行う不動産仲介会社のことを指します。

ここでは、客付けと元付けの違いや、「元付け0・客付け100」といった表記の意味、客付けを自分でやることができるのかについて解説します。

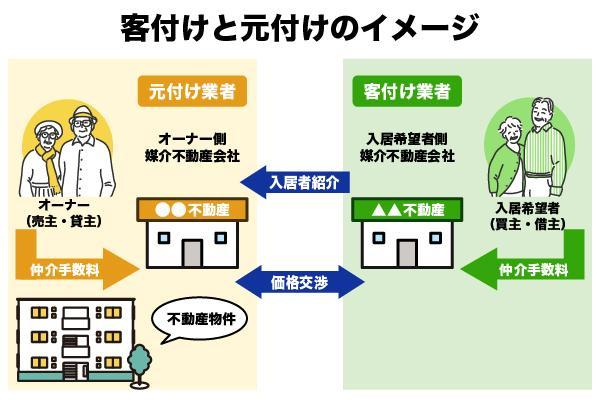

客付けと元付けの違い

客付けが買主や借主を紹介するのに対し、元付け(もとづけ)とは売主や貸主から直接依頼を受けること、またはその業務を行う不動産会社を指します。

実務上は、多くの不動産会社が元付けと客付けの両方の業務を行っており、売主と買主、貸主と借主をつなぐ架け橋のような存在となっています。このように1つの不動産会社が元付けと客付けの両方を行うことを「両手仲介」といい、窓口が一本化されることで取引がスムーズに進むなどのメリットがある一方で、取引価格が相場よりも低くなりやすいなどの売主から見たデメリットもあります。

両手仲介のメリットやデメリット、「囲い込み」のリスクなどについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

【関連記事】両手仲介とは?不動産取引でのメリット・デメリットと注意点を徹底解説

「元付け0・客付け100」「元付け50・客付け50」とは

不動産広告やマイソク(物件情報が記載された資料)には「元付0%・客付100%」や「元付50・客付50」といった表記がされていることがあります。これは、主に賃貸仲介の場面で使われる用語で、取引が成約した際に不動産会社へ支払われる仲介手数料の配分を示しています。

例えば、「元付0%・客付100%」は、報酬を客付け業者がすべて受け取り、元付け業者には手数料が入らない条件を意味します。一方で「元付50・客付50」は、両者が半分ずつ報酬を受け取る仕組みを指します。

こうした仲介手数料の配分は、不動産会社の動き方や熱意に影響を与える要素にもなるため、基礎知識として知っておくと安心です。

客付けは自分でもできる?

現在ではSNSや不動産ポータルサイトを活用すれば、個人でも物件を宣伝し、借主や買主を見つけることは不可能ではありません。写真や動画を使って物件の魅力を発信し、自分で問い合わせに対応するといった取引を実践している人も稀にいます。

しかし、効率性や信頼性の点から、専門の不動産会社に依頼するケースが圧倒的に多いのが実情です。不動産会社は幅広いネットワークや広告手段を持ち、法的な契約手続きにも精通しているため、トラブルを避けながら確実に成約へ導いてもらうことが可能だからです。

特に不動産投資初心者にとっては、無理に自力で客付けをするのではなく、手間を省きつつ安心して客付けを進められる専門業者への依頼が望ましいといえるでしょう。

賃貸の場合の客付けの流れ

ここでは、賃貸における客付けの流れについて解説します。大まかな流れをまとめると、次の通りです。

①物件を不動産ポータルサイトや店舗に掲載する

②見込み客からの問い合わせに対応する

③内見の立ち合いや物件の提案を行う

④入居審査を経て契約書を作成する

まず、物件情報を不動産ポータルサイトや店舗の軒先に掲載します。掲載にあたっては不動産会社がどのような媒体を使い、どのような見せ方をしているかがポイントになります。写真の質や紹介文の工夫次第で反響数が大きく変わるため、客付けの依頼を検討している不動産会社の取り組みを事前に確認しておきましょう。

他の不動産会社が不動産ポータルサイトに掲載している物件と比較し、より魅力的に見えるように写真が綺麗に撮られていなかったり、紹介文があっさりとしていてあまり情報が入っていなかったりする場合には、他の不動産会社に客付けを依頼しましょう。どうしてもその不動産会社に依頼しなければならない事情がある場合には、依頼する段階でしっかりと自分自身の意向を伝えるようにしましょう。

不動産ポータルサイトに掲載する場合、掲載開始直後は「新着物件」として掲載され閲覧数も大きく伸びるため、スタート段階から写真や紹介文などを充実させておくことで、より短期間で見込み客からの問い合わせにつながる可能性が高まります。

また、見込み客からの問い合わせがあったとき、返信が遅れれば他の物件に流れてしまうこともあるため、問い合わせ対応への迅速さも重要なポイントです。

内見の場面では、担当者の説明力や気配りが入居希望者の印象を左右します。魅力ある物件でも内見の対応次第では見込み客を逃してしまう可能性があるため、できれば実際に不動産会社に足を運び、営業マンの雰囲気やコミュニケーション能力を確認しておきましょう。

最後に契約ですが、入居審査の基準や保証人の有無、契約内容はオーナー自身もしっかり確認しておく必要があります。客付けや契約について不動産会社に任せきりになるのではなく、不動産会社の取り組みを客観的に把握することが大切です。

売買の場合の客付けの流れ

次に、売買における客付けの流れをみていきましょう。不動産売買では多額の金額が動き、トラブルに発展するリスクもあるため、しっかりとプロセスを理解しておくことが重要です。

①レインズなどで営業する物件を探す

②元付け業者に在庫確認を行う

③物件の状態や法的制限、瑕疵を調査する

④購入希望者に物件を紹介する

⑤内見を行い購入希望者から購入申込を受ける

⑥ローン事前審査を行う

⑦不動産売買契約締結とローン正式申込を行う

⑧ローン契約を結ぶ

⑨代金決済と物件の引き渡しを行う

まず、客付け会社は「レインズ」を通じて売り出し中の物件情報を検索します。レインズとは、公益財団法人不動産流通推進センターの運営する不動産業者間のネットワークシステムのことで、多くの物件情報が掲載されています。

借主や買主がつきそうな物件が見つかったら、客付け会社が元付け業者に在庫確認を行い、その物件がまだ売り出し中かどうかや、取引条件が変更されていないかなどを確認します。さらに、物件の状態や建築制限などの法的制限、物件情報として記載されていない瑕疵がないかなどをヒアリングします。

次に客付け業者は購入希望者に対して物件を紹介します。元付け業者が掲載する物件情報などを使い、駅からの距離や間取り・専有面積・築年数・取引価格などの基本的な条件が希望に合うかなどを確認していきます。

そして、基本的な条件が希望と合致すれば内見を行い、建物の内部や周辺の住環境なども確認した上で、購入希望者から購入申込を受けます。

購入申込を受けると、それとほぼ同時にローン事前審査に進みます。そして、事前審査の承認が得られれば、不動産売買契約の締結とローン正式申込へと進みます。

ローン正式申込も承認となれば、いよいよローンの契約と代金決済、物件の引き渡しが行われます。

これらの取引をスムーズに進めるためにも、不動産会社と綿密に連携を取り、必要な情報などをすぐに提供できるようにしておきましょう。

客付手数料の相場

賃貸物件の仲介手数料は、一般的に家賃の0.5ヵ月分から1ヵ月分に消費税を加えた金額が相場です。宅地建物取引業法(宅建業法)により仲介手数料の上限は家賃の1ヵ月分までと定められており、それを超える金額を請求することは違法行為になります。

実際の取引では上限の「1ヵ月分」とするケースが多く、借主・貸主どちらが負担するか、あるいは折半するかはとくに規定がないため、契約時に確認が必要です。

売買の仲介手数料も宅建業法で上限が定められており、物件価格に応じて算出されます。こちらも一般的には上限額いっぱいが請求されることが多く、次の計算式が基準となります。

| 不動産の売買価格 | 仲介手数料の上限額 |

|---|---|

| ~200万円 | 売買価格×5%+消費税 |

| 200万円超~400万円以下 | 売買価格×4%+2万円+消費税 |

| 400万円超~ | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

例えば3,000万円の物件なら、(3,000万円×3%+6万円)=105万6,000円が仲介手数料の上限額です。

仲介手数料のより詳しい計算方法や支払い時期については、こちらの記事もご覧ください。

【関連記事】【不動産の仲介手数料早見表】計算式や支払うタイミングについても指南

客付けを成功させるためのコツ

客付けを成功させるには、不動産会社に任せきりにするのではなく、オーナー自身がどのような工夫や判断が成果に直結するのかを理解し、積極的に関与する姿勢を持つことが大切です。成約スピードを早めたり、条件交渉を有利に進めたりするためには、不動産会社の選定方法や物件の魅せ方、さらには費用面の工夫まで、押さえておくべきポイントがいくつもあります。

ここでは、不動産投資初心者でも実践しやすい代表的なコツについて、売買および賃貸に共通するものと、賃貸に特有のものを合わせて5つ紹介します。

実績のある不動産仲介業者に依頼する

客付けを依頼する際にまず注目したいのは、不動産会社の経験と実績です。

実績豊富な会社は、売買では購入検討者の集客や販売戦略(価格設定・広告運用・内見導線)の設計に長け、賃貸では入居希望者の反響獲得や募集条件の最適化に強みがあります。 その結果、売買は販売期間の短縮に、賃貸は空室期間の短縮につながり、成約スピードや条件交渉の面でオーナーに有利に働きます。

一方で経験が浅い会社だと、売買は値下げ前提の消極提案になりやすく、賃貸は反響の質・量が安定せず募集が長期化するリスクがあります。信頼できる不動産会社の特徴や、不動産会社選びの注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。

【関連リンク】不動産会社の選び方|マンション等の売却・購入時の不動産会社選びのポイント

物件の魅力がしっかりと伝わるようにする

立地条件や間取りが良い物件であっても、その魅力を十分に伝えられなければ、購入希望者・入居希望者の目にとまらない可能性があります。

売買では間取りや設備などの暮らしに関する要素のほか、物件周辺の開発状況や、管理状況・修繕履歴・ランニングコストなど、「資産性」にも注目した訴求が必要です。

一方、賃貸では日当たりや収納量、生活動線、駅距離・周辺施設・ネット無料や宅配ボックスの有無など、より「暮らし」に直結する要素が成約スピードに影響します。

客付けを不動産会社に任せる場合には、オーナー自身が「この物件の強みはどこにあるのか」を整理して伝えることで、より的確な広告や説明につながり、結果として早期成約の可能性を高められます。

物件のリフォーム・リノベーションを行う

築年数が経過していることにより、内装が古くなっている物件は、そのままでは入居希望者に敬遠されがちです。そうした中でリフォームやリノベーションは1つの選択肢と言えるかもしれません。

ただし、売買の場合は改装費に応じたリターンが得られるかを冷静に見極める必要があります。大掛かりなリノベーションをしても、その分だけ売却価格が上がるとは限らないため、ハウスクリーニングや軽微な修繕で第一印象を高め、値引き交渉を避ける戦略の方が有効なことも少なくありません。

賃貸の場合は入退去の回転が早いことを踏まえ、壁紙や床の張り替え、水栓や照明の交換といった表層リフォームで清潔感を出すのが基本です。さらに、単身者向けなら玄関収納や室内物干しを追加するといった小さな工夫が、家賃を下げずに入居者を集めるポイントになることもあります。

投資は必要ですが、長期的には空室リスクの軽減や収益の安定につながるため、戦略的に取り入れる価値のある手法といえるでしょう。

【賃貸のみ】敷金・礼金などの初期費用を下げる

賃貸物件の入居希望者にとって、毎月の家賃だけでなく、契約時に必要となる初期費用は大きな負担となります。特に敷金や礼金は基本的にそれぞれ家賃の1ヵ月分~2ヵ月分といったまとまった金額になるため、これを引き下げることで経済的なハードルを下げることができます。

例えば同じエリアに似た条件の物件が複数ある場合、一般的に、初期費用が低い方が選ばれやすくなるでしょう。ただし、これらの費用を引き下げすぎることよってオーナーの負担が増えるため、周辺相場やターゲット層を考慮しながらバランスを取ることが重要です。

【賃貸のみ】フリーレントをつける

賃貸物件の場合には、フリーレントをつけるのも効果的です。

フリーレントとは、入居後の一定期間、家賃を無料にする仕組みを指します。数週間から数ヵ月の賃料を免除することで、入居希望者にとって「初期費用を抑えられる」という大きなメリットとなり、競合物件との差別化に役立ちます。

フリーレントは、特に空室が長引いている場合や、新築直後で一気に入居者を集めたい場合には有効な手段です。短期的には収入が減るように感じられますが、空室が続くよりも早く入居者を確保できれば、長期的な収益の安定化につながります。

| manabu不動産投資に会員登録することで、下の3つの特典を受け取ることができます。 ① ウェビナー案内メールが届く ② オススメコラムのお知らせが届く ③ クリップしてまとめ読みができる |

- コラムに関する注意事項 -

本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。

当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づきますが、その正確性や確実性を保証するものではありません。

外部執筆者の方に本コラムを執筆いただいていますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。