不動産投資における収益性を判断する指標として、レンタブル比があります。レンタブル比は住宅投資ではあまり重視されない指標ではありますが、不動産投資に関する基礎的な知識となるため、しっかりと基本的な意義・計算方法を理解しておきましょう。

本コラムでは、レンタブル比の計算方法、計算例、目安のほか、レンタブル比率が高い・低い場合のメリットおよびデメリット、レンタブル比以外の指標について解説します。

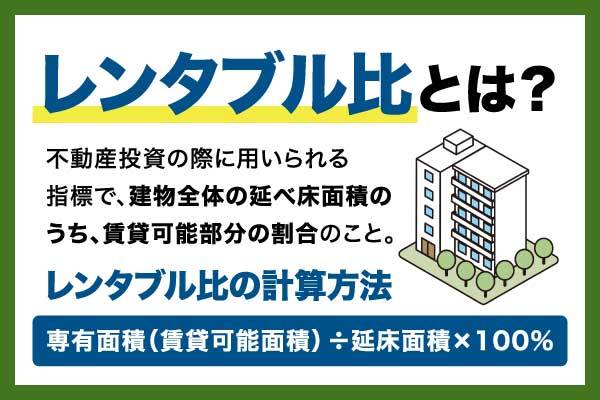

レンタブル比とは?計算方法を解説

レンタブル比とは、ビルやマンションなど建物全体の延床面積のうち、実際に賃貸できる部分(専有面積)が占める割合を示したものです。オフィスビルやマンションでは、エントランス・廊下・階段・エレベーターなどの共用部分が必ず設けられますが、共用部分は賃貸できる部分(専有面積)には含まれません。この割合が大きいほどレンタブル比は低くなります。

レンタブル比が低いことは、収益を生むスペースの割合が低くなることを意味します。つまり、収益物件としては効率が悪いということになります。一方で、共用部分を最小化すればレンタブル比は向上し、数値上では収益効率も高まりますが、建物自体の見栄えが悪くなったり利用者にとって使いにくくなったりしてしまうことで、かえって物件としての魅力が落ちてしまうこともあります。そのため、レンタブル比は単に高ければいいというわけではありません。

レンタブル比の計算式は、次の通りです。

レンタブル比の計算方法

専有面積(賃貸可能面積)÷ 延床面積×100%

レンタブル比は主にオフィスビルやホテルなど、投資家や事業者が物件を取得・運用する際に参考とする指標であり、一般的な賃貸住宅ではそれほど重要視されません。これは、住宅投資においては、間取りの利便性、入居率、立地条件など、他に考慮すべき指標が多いからです。

そのため賃貸物件に投資する際には、レンタブル比だけで投資判断をするのではなく、他の指標や市場動向を踏まえ、総合的に物件の収益性を判断することが重要です。

レンタブル比の計算例

レンタブル比を正しく理解するために、具体的な計算例を見てみましょう。

| 物件概要(賃貸マンション) ・延床面積:1,000㎡ ・1部屋の専有面積:25㎡ ・部屋数:30戸 ・共用部分(廊下・エントランス・エレベーター等):250㎡ |

| 計算式 ・専有面積の合計 = 25㎡×30戸=750㎡ ・レンタブル比 = (750㎡÷1,000㎡)×100=75.0% ※共有部分(250㎡)は賃貸面積ではないため含めない。 |

このように、この物件のレンタブル比は75%であり、残りの25%が共用部分ということになります。後ほど紹介するように、賃貸マンションのレンタブル比の目安は65%〜80%とされるため、比較的レンタブル比が高い物件といえるでしょう。

ただし、共用部分が比較的少ないことから、住環境の快適さが損なわれていないか注意が必要です。

レンタブル比の目安

レンタブル比は物件の種類により異なりますが、一般的な目安は次の通りです。

レンタブル比の一般的な目安

・オフィスビル:65~75%程度

・賃貸マンション:65~80%程度

・商業施設:60~75%程度

・ホテル:70%程度

・オフィスビル

レンタブル比は65~75%の範囲に収まることが一般的です。オフィスビルは共用スペースとして広いエントランスや複数のエレベーター、共用会議室などを設けることが多いため、賃貸可能な面積が相対的に少なくなります。

特に高層ビルの場合は、エレベーターホールや設備スペースの比率が高くなるため、レンタブル比は低くなる傾向があります。

なお、自社ビルとして保有している場合には、賃貸目的よりも自社使用を主目的として設計しているケースもあり、その場合にはそれほど収益性を考慮しないことから、レンタブル比は低くなることもあります。

・賃貸マンション

レンタブル比は65~80%程度が一般的です。住宅用途の建物は、廊下やエレベーターなどの共用部分がオフィスビルよりも少なく済むため、レンタブル比が比較的高くなります。

特にワンルームマンションなどでは、共用部分の割合がよりコンパクトに収まりやすく、レンタブル比が80%近くになることもあります。

また、賃貸マンションでは入居検討者からの人気も重要になります。レンタブル比を高くすることを重視しすぎてしまうと、利便性や外観が損なわれ入居検討者から選ばれづらくなってしまう可能性もあるため、バランスを考えて共用部分の確保をすることが必要です。

・商業施設

レンタブル比は60~75%程度とされています。商業施設の場合、通路やエントランスホール、休憩スペース、エスカレーター、バックヤードや倉庫などの共用エリアが大きな割合を占めるため、賃貸可能な部分の割合はオフィスビルやマンションよりも低くなる傾向にあります。

・ホテル

レンタブル比は70%程度が一般的です。なお、これはビジネスホテルの場合の目安で、リゾートホテルなど共有部分を広く確保しているホテルの形態では、レンタブル比はより低くなります。

レンタブル比が高い場合・低い場合のメリット・デメリット

レンタブル比は、その高低によって物件の収益性や入居者の満足度に大きな影響を与えます。レンタブル比が高い場合と低い場合のそれぞれのメリット・デメリットを理解し、慎重に投資判断を行うようにしましょう。

レンタブル比が高い場合

・賃貸面積が多いため、賃料収入が増えやすい

・投資利回りが向上する可能性がある

・共用スペースが少なくなるため、入居者の利便性や満足度が下がる可能性がある

レンタブル比が高い物件は、延床面積のうち賃貸可能な専有面積が大きく、共用部分が少ないため、賃料収入の最大化を狙いやすいというメリットがあります。例えばワンルームマンションや賃貸アパートなどでは、できるだけ多くの住戸を配置することで収益性を高められる傾向にあります。

しかし、共用スペースを削りすぎると入居者にとっての利便性や満足度が低下するリスクがあることに注意しなければなりません。エントランスや廊下が狭かったり、エレベーターが少なかったりすると、住み心地に悪影響を及ぼします。また、共用設備の不足により物件のブランド価値が低下し、結果的に賃料の下落や空室の発生につながりやすくなることも考えられます。

そのため、レンタブル比が高い物件では、共用部分の快適性と収益性のバランスを考慮することが重要です。単純に高いレンタブル比を追求するのではなく、物件のターゲット層に合っているかを意識しましょう。

レンタブル比が低い場合

・高級感が出やすく、入居者の満足度が向上しやすい

・高額賃料を設定しやすい(ブランド価値向上)

・賃貸面積が減るため、賃料収益が落ちる可能性がある

レンタブル比が低い物件は、共用部分が広く取られているため、建物全体の高級感や快適性が向上しやすいという特徴があります。

例えば高級マンションやグレードの高いオフィスビルでは、広々としたエントランスや充実した共用設備が設けられることが多く、入居者の満足度を高める要因となります。ラウンジやフィットネスジム、コンシェルジュサービスなどが備わっていると、物件のブランド価値が向上し、高額賃料を設定しやすくなるのも大きなメリットです。

しかしレンタブル比が低いということは、それだけ賃貸可能な面積が少なくなるため、物件全体の賃料収入が減る可能性があることを意味します。

特に賃貸経営においては、空室リスクを抑えつつ安定した収益を確保することが重要なため、過剰な共用部分があると経営の効率が悪化する恐れがあります。また、共用設備の維持管理にはコストがかかるため、長期的な収支バランスを考慮することが必要です。

したがって、レンタブル比が低い物件では単に高級感を追求するだけでなく、ターゲット層の需要に合った共用設備を適切に配置し、賃料収益とのバランスを取ることが求められます。高級マンションやオフィスビルであれば、高い付加価値を提供しつつ適正な賃料設定を行うことで、安定した収益を期待できるでしょう。

レンタブル比は不動産投資で見るべき指標?

レンタブル比は、不動産投資の収益性を評価するうえで重要な指標のひとつです。しかし、単純にレンタブル比が高いほど良いと考えるのではなく、物件の立地やターゲット層、市場環境を考慮しながら、適切なバランスを取ることが大切です。

レンタブル比が高いほど賃貸可能な面積が広くなり、理論上は賃料収入を最大化できる可能性が高くなるため、不動産投資初心者の方にとっては高いレンタブル比を持つ物件が魅力的に映るかもしれません。

確かに都市部のオフィスビルや商業施設では、ある程度レンタブル比を意識することが求められます。しかし高級マンションなどでは、共用部分の充実度が入居者の満足度や賃料設定に影響を与えるため、レンタブル比が低いほうが高い賃料を設定できるケースもあり得ます。

住宅投資ではレンタブル比よりも「利回り」「空室率」「建物管理費」などの指標のほうがより重要と言われています。利回りが低ければ、いくらレンタブル比が高くても十分な収益が得られない可能性がありますし、空室率が高いエリアでは、そもそも入居者が確保できずに賃料収入が安定しないリスクもあります。

このように、レンタブル比は不動産投資において参考になる指標のひとつではありますが、住宅投資においては最優先で考えるべきものとはいえません。投資判断を行う際には、ほかの重要な指標とあわせて総合的に分析することが重要です。

不動産投資の際に見るべきレンタブル比以外の指標

不動産投資を成功させるためには、レンタブル比だけでなく、ほかの指標も考慮する必要があります。以下に紹介する要素を総合的に判断することで、より多角的な観点から投資判断を行うようにしましょう。

利回り(表面利回り・実質利回り)

・表面利回り=年間家賃収入÷物件価格×100

・実質利回り=(年間家賃収入-運営費用)÷物件価格×100

利回りは、不動産投資の収益性を評価するうえで最も重要な指標のひとつであり、表面利回りと実質利回りの二種類があります。

表面利回りとは、年間の家賃収入を物件価格で割った数値で、物件ごとの収益性を比較する際に用いられる指標です。ただし、表面利回りは管理費や修繕費などの運営コストを考慮していないため、実際の収益性とは異なる場合があることに注意が必要です。

そのため、投資判断にあたっては実質利回りを確認するようにしましょう。実質利回りは、年間の家賃収入から運営費用を差し引いた金額を物件価格で割ったもので、より現実的な収益性を示す指標です。

利回りが高い物件は投資対象として魅力的ではあるものの、相対的に空室リスクも大きくなるため、過去の空室率や周辺地域の賃貸需要などにも注意が必要です。

不動産投資における利回りの考え方や、理想的な利回り、高利回り物件のリスクについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

【関連記事】不動産投資の利回りとは?理想は何%か?最低ラインも解説

空室率

賃貸物件の収益は入居者を確保できてこそ成り立つため、エリアごとの空室率を事前に把握しておくことが非常に重要です。一般に、都市部の駅近物件は空室率が低く安定した賃貸需要が見込めますが、郊外や地方では空室率が高くなりやすいため、周辺にある学校や企業、病院、工場の場所や規模感を確認したり地場の不動産会社に聞き込みしたりするなど、様々な情報を事前に確認し、慎重に投資判断する必要があります。

空室率の高さは、地域の開発状況や人口動態、雇用状況、大学や企業の移転状況にも影響を受けるため、物件選定の際には俯瞰的・長期的な視点を持つことが求められます。

修繕積立金の積立総額と築年数

築年数が経過すると何らかの設備交換や更新が毎年発生します。また、12~18年程度で大規模修繕工事を繰り返すのが一般的であり、そうした費用に充てられるだけの修繕積立金が確保されていなければ、修繕積立一時金などの出費が発生することもあります。

これまでに計画通りの修繕が行われてきているか、また、今後の計画に合わせた修繕積立金が積み立てられているか、重要事項調査報告書や長期修繕計画などを見て確認することはもちろん、物件の現地を見て管理が行き届いているかを確認することも重要です。

立地(駅距離・商業施設の有無)

物件の立地は、空室率や賃料設定に大きく影響を与えます。一般的に、駅から徒歩5分以内の物件は需要が高く、賃料も比較的安定しやすい傾向にあります。一方、駅から徒歩15分以上離れている物件では、賃貸需要が低くなるとされているため、共用部分を充実させるなど魅力的な条件を用意するようにしましょう。

また、周辺にスーパーや商業施設があるかどうかも重要なポイントです。生活利便性の高いエリアでは、長期的に安定した入居者を確保しやすくなります。さらに、再開発の計画があるエリアでは、将来的に物件価値が上昇する可能性があるため、事前に自治体の都市計画を確認することをおすすめします。

管理費と修繕積立金のバランス

管理費と修繕積立金のバランスも、不動産投資の収益性を検討するうえで重要な要素です。この2つの金額設定が高すぎると実質利回りが低下し、投資対象としての魅力が減少します。一方で極端に低いと、建物の日々の清掃や修繕対策などのメンテナンスが不十分になり、長期的には入居者の満足度や物件としての資産価値が低下する可能性があります。

そのため、適正な管理費を確保し、物件の資産価値を維持できるような管理体制を整えることが重要です。物件を購入したあとも、定期的に管理内容の見直しを行うようにしましょう。

| manabu不動産投資に会員登録することで、下の3つの特典を受け取ることができます。 ① ウェビナー案内メールが届く ② オススメコラムのお知らせが届く ③ クリップしてまとめ読みができる |

- コラムに関する注意事項 -

本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。

当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づきますが、その正確性や確実性を保証するものではありません。

外部執筆者の方に本コラムを執筆いただいていますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。