中間省略登記とは、複数人の間で不動産の所有権などが移転した場合に、中間者を省略して登記することをいいます。現在でもワンルームマンション投資などで一般的に行われている一方で、「違法ではないのか」「トラブルにならないか心配」といった声も多く聞かれます。

本コラムでは、中間省略登記の意義や、新・中間省略登記との違い、過去の法改正・裁判例について分かりやすく解説します。

中間省略登記とは?

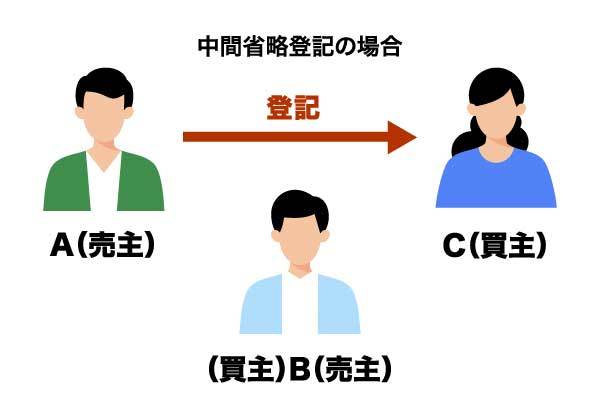

中間省略登記とは、不動産登記において所有権などの物権が順次移動した場合に、中間者への登記手続きを一部省略し、最終取得者に直接登記を移転することをいいます。

例えば、土地の所有権がAからB、BからCへと順次移転する場合、本来であればA(売主)からB(売主・買主)への所有権移転登記、B(売主・買主)からC(買主)への所有権移転登記と、2段階の登記が必要です。

このように2段階の所有権移転登記を行う場合、手続きに時間がかかるだけではなく、登記に必要な登録免許税や司法書士など専門家に支払う手数料も2回分生じてしまいます。

そこで、中間者Bに関する登記を省略し、元の所有者A(売主)から最終取得者C(買主)へと直接所有権を移転させる登記手続きとして、中間省略登記が利用されるようになりました。

2005年の法改正により従来の中間省略登記は使えなくなった

中間省略登記の運用について理解するためには、これまでの法改正や裁判所の判断をしっかりと把握する必要があります。そこで以下からは、中間省略登記の沿革を分かりやすく解説します。

改正以前は中間省略登記が可能だった

本来、不動産登記は所有権の移転を正確に記録するための制度であり、旧不動産登記法においても中間省略登記は原則として禁止されていました。

しかし実務上は、裁判所がケースバイケースで有効性を判断するなど、柔軟な運用が行われていました。中間省略登記の有効性について争われた実際の裁判で、裁判所は次のように判断しています。

・Aだけが中間省略登記に同意しているときは無効(最高裁昭和35年4月21日判決)

・Bだけが同意しているときも無効(最高裁平成22年12月16日判決)

・AとBのどちらも同意しているときは有効(最高裁昭和40年9月21日判決)

このように、取引の実態に即しており、関係者全員の合意が得られている場合には、中間省略登記が認められる余地がありました。

不動産登記法の改正により中間省略登記はできなくなった

ここまで紹介したように、これまで最高裁は原則として中間省略登記を否定しつつも、状況に応じて例外的に有効とする判断を下してきました。いわば、「形式的には禁止されているが実質的には可能である」という状況でした。

しかし登記制度の本来の目的は、権利を明確にして所有者等を保護するだけではなく、第三者にとっても安全な取引環境を提供することにあります。そのため、2005年に不動産登記法が改正され、登記申請時に「登記原因証明情報」の添付が義務づけられました。

(登記原因証明情報の提供)

出典:e-Govポータル(https://www.e-gov.go.jp)

第六十一条 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

これにより、AからB、BからCへと所有権が移転した場合、それぞれの売買契約に基づく所有権移転登記の情報を添付しなければならず、AからCへの中間省略登記は事実上不可能となりました。改正後の制度では、たとえ当事者全員が合意していたとしても、中間省略登記は認められません。

新・中間省略登記とは?

不動産登記法の改正により、形式的にも実質的にも禁止された中間省略登記ですが、法務省令(平成19年1月12日法務省民二第52号民事第二課長通知)により、例外的に2種類の中間省略登記が認められています。

2つの方法については(従来の)中間省略登記とは異なる法的構成であるため、厳密にいえば中間省略登記ではありません。しかし「3者以上の取引であるのに、元の所有者と最終取得者しか登記簿に載らない」という点で、「新・中間省略登記」と呼ばれています。

以下からは、新・中間省略登記が認められる2つのケースについて詳しく解説します。

第三者のためにする契約(三為契約)

第三者のためにする契約(三為契約)とは、契約から生じる給付を第三者に対して行うことを債務者に義務づける契約のことをいいます(民法537条1項)。

(第三者のためにする契約)

出典:e-Govポータル(https://www.e-gov.go.jp)

第五百三十七条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。

2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。

3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

不動産取引においては、A(売主)と三為業者B、BとC(買主)がそれぞれ不動産売買契約を締結し、所有権を直接A(売主)からC(買主)に移転するようなケースが挙げられます。第三者とは「C(買主)」を指します。

A(売主)はB(三為業者)と、第三者(C)のためにする契約として所有権は直接C(買主)に移転する旨を約します。そして、B(三為業者)はC(買主)との間で、A(売主)の所有権移転先をC(買主)とする旨を約します。

この場合、Bは売買契約の当事者ではありますが、当該不動産の所有者とはなりません。結果として、取引にはA・B・Cの3名が関与するにもかかわらず、登記簿上の所有者としてBを経由しないことから、中間省略登記と類似した状況となるのです。

三為契約は民法に規定のある契約形態であり、取引にかかるコストを軽減できるというメリットがあるものの、取引の流れがあいまいになるなどのデメリットがあります。三為契約に関する詳しい情報はこちらの記事でも紹介していますので、ぜひ併せてご確認ください。

【関連記事】三為契約とは?ワンルーム投資でサラリーマンが注意すべき理由

買主の地位を譲渡する

買主の地位の譲渡とは、売買契約上の「買主の地位」を他者に移転する契約方法です。民法第539条の2に定められた「契約上の地位の移転」という契約の一種であり、契約の当事者が第三者と合意し、相手方がその譲渡を承諾することで成立します。

第五百三十九条の二 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

出典:e-Govポータル(https://www.e-gov.go.jp)

具体的には、A(売主)とB(売主・買主)が不動産売買契約を締結した後、B(売主・買主)がC(買主)に対して「買主の地位」を譲渡するような場合です。その後、C(買主)がA(売主)に売買代金を支払い、A(売主)からC(買主)へ直接所有権が移転する流れとなります。この方法によって、B(売主・買主)が所有者として登記されることなく、A(売主)からC(買主)へ直接登記を行うことが可能になります。

買主の地位の譲渡は、取引の透明性を確保しつつ、中間コストの削減を実現する手法として活用されています。

新・中間省略登記の注意点

新・中間省略登記は、法務省によって認められた適法な手続きではあるものの、あくまで例外的な制度であり、利用に際しては注意が必要です。以下では、新・中間省略登記における代表的な注意点について解説します。

重要事項の説明義務が果たされない場合がある

新・中間省略登記を行う際、一般的にはB(売主・買主)が不動産会社で、C(買主)が一般消費者になります。宅地建物取引業法では、売主である不動産会社が一般消費者に対して、物件に関する重要事項を説明することなどさまざまな義務が設けられています。

しかし新・中間省略登記を用いた取引では、中間に入る不動産業者は物件の売主とはならないため、宅地建物取引業法の規制が及ばなくなります。B(売主・買主)は、重要事項説明義務を負わず、C(買主)が十分な情報を得られない可能性があります。

重要事項説明を受けられない場合、物件の権利関係や法令制限、過去の修繕履歴などについて事前に知ることが難しくなるため、契約締結前に自ら調査を行うことが重要です。不動産の購入後に問題が発覚しても、説明義務を負わない業者に対して責任を追及することは困難となるため、慎重な判断が求められます。

瑕疵担保責任を追及できないことがある

新・中間省略登記を利用した取引では、契約形態によっては買主が瑕疵担保責任を追及できない場合があります。瑕疵担保責任とは、購入した不動産に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合に、買主が売主に対し、代金の減額やリフォームなどの補償を求める権利のことをいいます。

このようなリスクを避けるためには、契約の内容を十分に確認し、必要に応じて瑕疵担保責任に関する特約を設けることが重要です。さらに、契約締結前に弁護士や不動産の専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

詐欺の被害に遭ってしまうリスクがある

新・中間省略登記は、不動産詐欺に利用されるスキームのひとつでもあります。特に「地面師」と呼ばれる詐欺集団が活用する手法としても知られており、過去には積水ハウスが三為契約を利用した取引において巨額の詐欺被害を受けた事件もあります。

詐欺ではない場合でも、特に三為契約においては、A(売主)とC(買主)が直接交渉しないため、取引価格の透明性が確保されません。その結果、A(売主)がC(買主)への売却価格を知ることができず、C(買主)もA(売主)からの買取価格を把握できないという問題が生じます。これにより、適正な価格で取引が行われているのか判断することが困難になります。

このようなリスクを避けるためには、取引相手の信用調査を徹底し、不審な点がないか慎重に確認することが重要です。また、不動産取引に精通した専門家のアドバイスを受けることで、安全性を高めることができます。

中間省略登記、新・中間省略登記のよくある疑問

最後に、中間省略登記に関するよくある疑問と、その答えをまとめました。

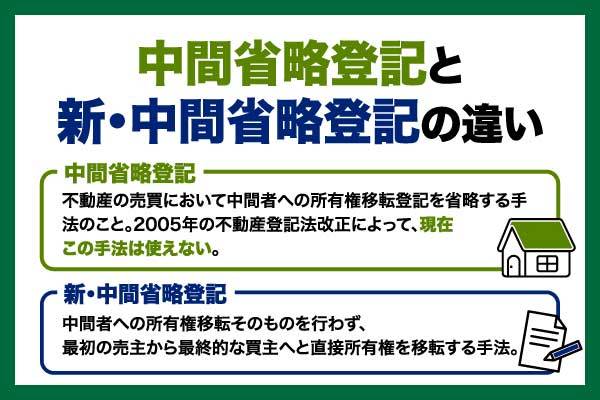

中間省略登記と新・中間省略登記の違いは?

従来の中間省略登記は、不動産の売買において、中間者への所有権移転登記を省略する手法のことを指していました。しかし2005年の不動産登記法改正により、現在はこのタイプの中間省略登記を行うことはできません。

これに対し、新・中間省略登記とは、そもそも「中間者への所有権移転そのもの」を行わず、最初の売主から最終的な買主へと直接所有権を移転することを指します。この点において、新・中間省略登記は従来の中間省略登記とは異なり、登記手続きの簡略化というよりも、法律上の仕組みを利用した新しい取引形態であるといえます。

新・中間省略登記を用いるメリットは?

新・中間省略登記を活用する最大のメリットは、登記にかかる手間やコストを節約できる点にあります。通常、不動産の所有権を移転する際には、移転のたびに登録免許税の支払いが必要となりますが、新・中間省略登記を活用することで、1回分の登録免許税のみで所有権を移転することができます。

もっとも、新・中間省略登記の前提となる取引(三為契約・買主の地位の譲渡)は、通常の不動産取引と比べて取引が不明確になりがちであり、必ずしも適正な価格で売買できるとは限りません。そのため、コスト面のみをもって新・中間省略登記の是非を判断するのではなく、取引全体をみて冷静に判断するようにしましょう。

新・中間省略登記を行う際に注意すべきポイントは?

新・中間省略登記を利用する取引(三為契約・買主の地位の譲渡)を利用する際には、契約内容を十分に確認し、契約の適法性や取引の流れをしっかりと把握するようにしましょう。また、登記情報の確認も不可欠であり、必ず登記簿謄本を取得し、売主の権利関係や抵当権の有無を精査することが求められます。さらに、取引相手の本人確認を徹底することも重要です。

中間業者を介する取引では、取引相手の実態が不透明になりやすいため、これらの方法を通じて取引内容・相手方を徹底して調査する必要があります。個人での調査には限界があるため、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家に調査を依頼するのもおすすめです。

| manabu不動産投資に会員登録することで、下の3つの特典を受け取ることができます。 ① ウェビナー案内メールが届く ② オススメコラムのお知らせが届く ③ クリップしてまとめ読みができる |

- コラムに関する注意事項 -

本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。

当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づきますが、その正確性や確実性を保証するものではありません。

外部執筆者の方に本コラムを執筆いただいていますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。